بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة: أقدم هنا ترجمة لورقة بحثية للبروفيسور التركي شكرو هاني أوغلو بعنوانها الإنجليزي الذي يقود إلى رابط النص الإنجليزي الأصلي

والترجمة مشتركة مع الصديق العزيز الأستاذ محمد كمال من المملكة المغربية الشقيقة، وهو من أشار لي بها قبل أسبوعين تقريبا ولأهميتها الفكرية والاستراتيجية. اقترح عليّ الأستاذ محمد كمال ترجمة الورقة بنفسي، لكنني رددت على اقتراحه بأن نترجمها معا بالمناصفة، فلم يمانع الرجل ليصبح هذا أول تعاون لي مع ابن مدينة أسفي الجميلة المطلة على المحيط الأطلسي الشاسع. تكمن أهمية الورقة في أنها تقدم لنا مقارنة بالغة الأهمية بين التحالف الأمريكي التركي من جهة والحلف الأنجلو-عثماني في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. وتسلط المقارنة الضوء على الدلالات التاريخية والاستراتيجية لهذين التحالفين الذين انتهى أولهما إلى كارثة الحرب العالمية الأولى وتقسيم المنطقة العربية (أو ما يطلقون عليه “الشرق الأوسط”) وزال الخلافة لأول مرة بعد 13 قرنا، فيما أخذت تشوب التحالف الثاني ذات الأعراض القاتلة التي دمّرت الأول. وهذا ما جعلني اقترح تعريب العنوان بـ “علامات فشل التحاف الأمريكي التركي”. ويظهر لنا أن مكانة البروفيسور شكرو هاني أوغلو الأكاديمية في جامعة برينستون بارزة للغاية في مجال تخصصه، لذا سنفتتح الموضوع بتقديم نبذة عنه، ثم نسرد متن الورقة كاملة. قبل ذلك، أود الإشارة إلى أن الترجمة خضعت لأصول هذا الفن وقواعده من مراجعة وتدقيق وتمسك تام بالموضوعية والابتعاد كليا عن حشر أية آراء شخصية حتى وإن اختلفت مبادئنا وتصوراتنا مع بعض ما يعرضه الكاتب في ورقته، كما أنوه أنني وضعت عددا قليلا من الحواشي التوضيحية التي لا تشملها الورقة وذلك لأغراض ترجمية بحتة، كما طعّمت الموضوع بصور توضيحية للدلالة على بعض الشخصيات التاريخية المذكورة. ولا يفوتني أن أشير أنني والأستاذ محمد كمال لا نعلم على وجه الدقة إذا ما تُرجمت هذه الورقة من قبل أم لم تترجم، فإن حدث ذلك فلا بأس من تثنية أو ربما تثليث. وما التوفيق إلا من لدن العزيز الحكيم، وعليه توكلنا وهو نعم الوكيل.

شكرو هاني أوغلو، أستاذ كرسي في قسم الشؤون الخارجية التابع لإدارة دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون. من كتبه الصادرة حديثا “تاريخ موجز للإمبراطورية العثمانية الميتة” وكتاب “أتاتورك: سيرة مثقف”.

تنويه: هذه الترجمة ملكية فكرية لمدونة المترجم فيصل كريم الظفيري، ويرجى عدم الانتفاع منها ماديا بأي شكل من الأشكال، وعند اقتباسها كليا أو جزئيا الرجاء الإشارة بوضوح إلى اسمي المترجمين.

[frame="5 95"]

علامات فشل التحالف الأمريكي التركي

محمد فؤاد باشا

علّق الصدر الأعظم العثماني ووزير الخارجية الأسبق محمد فؤاد باشا ذات يوم، والمعروف بموالاته للغرب، قبيل وفاته سنة 1869 قائلا “من الأفضل لنا أن نتخلى عن عدد من أقاليمنا على أن ندع بريطانيا تدير ظهرها لنا.” وردا على هذا التعهد، جعلت البريطانيون مبدأ وحدة الأراضي العثمانية ضد العدوان الروسي حجر زاوية في سياستهم الخارجية.

هيربرت أسكويث

على الرغم من الأهمية التي أعلتها لندن واسطنبول لتحالفهما في خمسينيات القرن التاسع عشر، إلا أنهما قررتا ان يتخلصا من بعضهما بعضا بحلول سنة 1914. فكما وصف رئيس الوزراء البريطاني هربرت أسكويث الموقف، فإن بريطانيا كانت “عازمة على إنهاء السيطرة العثمانية ليس فقط في أوروبا بل حتى في اسيا كذلك.” فردت الحكومة العثمانية بوصف البريطانيين كـ “أعظم عدو” ليس لإمبراطورية السلطان فحسب بل كخطر على الاسلام نفسه.

جانب من معارك حرب القرم

إن التدهور الحاد في العلاقات الأنجلو-عثمانية يمكن أن يصبح مرجعا مفيدا لصناع القرار السياسي لتقييم التحالف المضطرب بين الولايات المتحدة وتركيا. لعل فترة الستين عاما الواقعة بين حرب القرم 1853-1856 وأزمة يوليو/تموز 1914، تتشابه وحقبة انضمام تركيا لعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي سنة 1952 والتي تبدو على مشارف نهايتها في الوقت الراهن. لقد لاحت الحالة الأنجلو-عثمانية بنذر درسٍ مهم مفاده أن التحالفات التي تعقد كرد على تهديد خارجي بين قوى تنظر إلى بعضها بعضا كـ”آخر” ثقافي قد تتدهور بعد أفول ذلك التهديد. وهو ما يقود إلى الابتلاء بوهن الحلف وتضعضعه، حيث يمسي شركاء الأمس أندادا متصادمين.

إن صراع “اللعبة الكبرى” الأنجلو-روسية الذي اندلع على أرض شاسعة ممتدة من أوروبا إلى آسيا الوسطى أثناء القرن التاسع عشر حوّل الإمبراطورية العثمانية لتصبح ذات ميزة استراتيجية لا تقدر بثمن في أعين صنّاع القرار السياسي البريطاني. فبالرغم من أن الرأي العام البريطاني أبدى استياء من “أساليب شرقية غريبة” للأتراك العثمانيين ونظروا إليهم كـ”همجيين محمديين يعوزهم التحضر” بسبب تعاملهم مع رعاياهم المسيحيين، إلا أن الحكومة البريطانية أقرّت أنه يمكن توظيفهم كدرع مضاد لروسيا.

إن صراع “اللعبة الكبرى” الأنجلو-روسية الذي اندلع على أرض شاسعة ممتدة من أوروبا إلى آسيا الوسطى أثناء القرن التاسع عشر حوّل الإمبراطورية العثمانية لتصبح ذات ميزة استراتيجية لا تقدر بثمن في أعين صنّاع القرار السياسي البريطاني. فبالرغم من أن الرأي العام البريطاني أبدى استياء من “أساليب شرقية غريبة” للأتراك العثمانيين ونظروا إليهم كـ”همجيين محمديين يعوزهم التحضر” بسبب تعاملهم مع رعاياهم المسيحيين، إلا أن الحكومة البريطانية أقرّت أنه يمكن توظيفهم كدرع مضاد لروسيا.من ناحية أخرى، أقرّ العثمانيون بأهمية أن تصبح بريطانيا حليفا لهم نظرا إلى التهديد المباشر الذي شكّله جيرانها الروس والنمساويين. على الرغم من نظرة العثمانيين لبريطانيا كقوة غير مسلمة لا يمكن الوثوق بها، إلا ان التعاون كان بمثابة مشروع مربح للطرفين معا، كما أن القوتين اتفقتا على عقد شراكة إقتصادية وعسكرية. بلغ هذا التعاون الاستراتيجي بينهما أوجه سنة 1853، عندما نجحا، بمشاركة حلفاء آخرين، بشن حرب على روسيا في القرم.

أوتو فون بسمارك

إن عدم اكتراث امريكا النسبي بالإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية الوليدة يجلب للذاكرة مقولة أوتو فون بسمارك الشهيرة من أن منطقة تركيا الأوروبية “لم تساوي عظام رامي قنابل بوميراني واحد.”<sup>[1]</sup> كما ان الولايات المتحدة والعثمانيين تقاتلتا على طرفي نقيض في الحرب العالمية الاولى، لكن دون أن تتصادما. وعندما ناقش الرئيس الأميركي ويلسون مستقبل الإمبراطورية العثمانية في مبادئه الأربعة عشر، لم يشارك بفعالية في تقسيمها. كل ما فعلته واشنطن سنة 23- 1922 هو أنها ارسلت مراقبين لمؤتمر لوزان، الذي انتهى بإبرام اتفاقية سلام نهائية بين المنتصرين في الحرب العالمية الأولى وتركيا. وعلى الرغم من أن أولئك المراقبين ساعدوا تركيا بصدّ المطالب البريطانية في نفط الموصل عبر شركة البترول التركية –وهي مؤسسة لم تكن تركية سوى بالاسم فقط- غير أن التدخل الأمريكي بالشؤون التركية توقف عند ذلك الحد. لقد عملت الولايات المتحدة على تأمين مصالح شركاتها النفطية وفي ذات الحين عمدت إلى إحباط الخطط البريطانية لاحتكار نفط شرق الاوسط .أما عدا ذلك، لم تساوي تركيا عظام جندي امريكي واحد.

على الرغم من أن تركيا كانت قوة نائية وتمثلُ ثقافة عميقة الاختلاف، إلا أن المراسلات المتبادلة بين مؤسّس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك والرئيس فرانكلين روزفلت في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين تكشف عن رؤية واشنطن لنموذج أنقرة كأسوة يُحتذى بها في المنطقة. مع بداية الحرب الباردة، سارع الرئيس الأمريكي هاري ترومان إلى توسيع العلاقات مع تركيا تصديًا للتوسع السوفييتي. حيث اعتقد ترومان أن وجود تركيا كدولة صديقة يشكل منفعة استراتيجية تعمل على احتواء التوسع السوفييتي في الشرق الأوسط، ولتحجيم تهديدات أسطول البحر الأسود السوفييتي وأخطاره، وإمداد القواعد العسكرية عند شن أي هجوم على الاتحاد السوفياتي. أمكن لتركيا كذلك حراسة المصالح الامريكية في منطقةٍ أخذت تكتسب أهمية متزايدة بفضل احتياطاتها النفطية الغنية. وفي الوقت ذاته، أخذت تركيا دورها للاستفادة من الحماية الأميركية. وسعت تركيا باستماتة شديد، بعد مواجهتها لتهديد مباشر من جوزيف ستالين الذي طالب بغطرسةٍ وتعالٍ بإعادة مقاطعتين من شرق الأناضول إلى “موطنهما الأصلي” وإلى سيطرة “مشتركة” على المضائق، إلى الحصول على العون والنصرة من أمريكا. ومن هنا بدأت تتبلور علاقة شبيهة بالحلف الأنجلو-عثماني بعد انضمام تركيا الى حلف شمال الأطلسي عام 1952.

إذا ما غضضنا النظر عن اختلاف المشهد والظروف المحيطة، فإن الخلفيات الكامنة وراء التحالفين الأنجلو-عثماني والامريكي التركي يتطابقان إلى درجة يمكن فيها اعتبار أن التحالف الثاني ما هو إلا تتمة للأول. ويصبح بالإمكان تقييم الضعف الحالي للتحالف الامريكي التركي ومستقبل علاقتهما المشتركة من خلال إجراء مقارنة مع مثيليهما في الشراكة الأنجلو-عثمانية، حيث يبرز للعيان خمسة قواسم مشتركة:

- إقناع الرأي العام بالشراكة

- تجاوز الاختلافات الثقافية

- التحول إلى خصمين أقليميين

- علاقات غير متكافئة

- تدخلات غير مرغوبة في الشأن الداخلي

لقد استسلمت العلاقتان الأنجلو-عثمانية والتركية الأمريكية للانحدار نحو الوهن الذي اعترى تحالفيهما. فكل طرف من أطرافهما عانى من صعوبة إقناع الرأي العام بمزايا الشراكة عند كلٍ منهم. يُعزى هذا الجانب نسبيا إلى أحداث سياسية بعينها، لكنه وقع أيضا بسبب تجاوز الاختلافات الثقافية التي تعرضت لإهمال وتجاهل سابق في سبيل تدعيم التحالفين الاستراتيجيين وتثبيت أركانهما.

إدموند بيرك

لم يكن الساسة البريطانيين، الذين أعربوا عن أملهم بإقامة حلف مع الإمبراطورية العثمانية، قادرين على تغيير النظرة السلبية تجاهها لدى الرأي العام البريطاني بحلول القرن التاسع عشر. فمثلا، اعترض إدموند بيرك بشدة على تقديم أي دعم للعثمانيين ضد روسيا سنة 1791 عندما جرت مناقشة ذلك في مجلس العموم. فقد أبدى بيرك نفوره العميق من “هذه الإمبراطورية المناوئة للحملات الصليبية” واعترض على “ترجيح كفة مثل هؤلاء الهمج.” هذا الانطباع لم يتغيّر كثيرا خلال حرب الاستقلال اليونانية (21-1829)، التي اتُهِم فيها العثمانيون بقمع المسيحيين العزّل.

السلطان عبد المجيد

قامت التغطية الصحفية الإيجابية، بعد سنة 1839، بتسهيل الإقناع والترويج لمزايا شراكة أنجلو-عثمانية. فالعمل بقانون التنظيمات، وهو برنامج إصلاحات كبرى في الإمبراطورية العثمانية، سمح لمثقفي الرأي العام البريطاني بتصوير العثمانيين الاصلاحيين على أنهم ليبراليون حقيقيون ولديهم قابلية للتغريب، على النقيض من قوة ذات حكم استبدادي كروسيا. بإسدال الستار على حرب القرم، أضحى العثمانيون حلفاء موثوقين في الدفاع عن القضية الليبرالية، وغالبا ما اتبعوا المشورة البريطانية. على سبيل المثال، منح السلطان عبد المجيد (حكم خلال الفترة 39-1861) المساواة من كافة النواحي إلى رعاياه غير المسلمين سنة 1865 بناء على طلب مُلحّ من بريطانيا. فاكتسب تدريجيا القوميون، الذين أيدوا حكما ذاتيا واسعا أو انفصاليا، اليد الطولى في الطوائف والمجتمعات العثمانية غير المسلمة، التي نظرت إلى هذا الإجراء على أنه “قليل فات أوانه.” أدى هذا بالتالي إلى وقوع صراع طويل المدى بين المركز العثماني و طوائفه غير المسلمة.

نيكولاي بافلوفيتش إغناتييف

أما في الواقع، فإن الساسة العثمانيين الاصلاحيين اتسموا بالليبرالية إلى حد معين فقط عندما لا تتعرض وحدة أراضي إمبراطوريتهم إلى الخطر. أما عندما تهدد السياسات الليبرالية بتفكيك الإمبراطورية إلى “ولايات تركية غير متحدة” كما قالها فؤاد باشا بالفرنسية<sup>[2]</sup> متهكما، يضطر العثمانيون إلى وضع خط أحمر. أدى القمع الصارم في البوسنة والهرسك وبلغاريا في فترة 75-1876 إلى إفساد الانطباع الإيجابي الذي خلقته حقبة القرم. وأثّرت احتجاجات الرأي العام البريطاني ضد معاملة اسطنبول للمسيحيين العثمانيين على الساسة البريطانيين تأثيرا ملحوظا. في مؤتمر اسطنبول المنعقد سنة 1876، أثار اللورد ساليبوري والكونت نيكولاي بافلوفيتش إغناتييف حنق الساسة العثمانيين إثر مطالبتهما بإجراء إصلاحات واسعة لصالح مسيحيي الدولة العثمانية.

السلطان عبد الحميد الثاني

بعد ذلك، شاهدت بريطانيا بدم بارد روسيا تهزم العثمانيين سنة 77-1978 . فعلى الرغم من قدرة بريطانيا آنذاك على مساعدة العثمانيين، إلا أنهم أحجموا عن ذلك حيث لم يشعر الرأي العام في لندن بأي تعظيم أو إجلال تجاه “الطغاة المسلمين مصاصي الدماء”. بعد توقيع معاهدة برلين سنة 1878 التي اعطت الحكم الذاتي لبلغاريا، واصلت بريطانيا ضغوطها على العثمانيين لتبني اصلاحات لصالح المسيحيين في مقدونيا وآرمينيا. أما رد السلطان العثماني الجديد عبد الحميد الثاني، الذي تولى مقاليد الخلافة كقائد للمسلمين السنة، فتمثل بالشروع بسياسة إسلامية جامعة وهو ما شكّل خطرا على بريطانيا في مستعمراتها ذات الأغلبية المسلمة، لاسيما في مصر والهند. كان هذا في حقيقته تهديدا فارغا، لكن البريطانيون أخذوا ذلك على محمل الجد. فقاموا مرة أخرى بوضع العثمانيين بخانة “الآخر” غير الليبرالي.

ساد انطباع لدى الرأي العام العثماني بحلول العقد الأول من القرن العشرين من أن لبريطانيا مخططات خفية بإقامة مملكة آرمينية وفصل مقدونيا. وفي المقابل، استشعر الرأي العام البريطاني وقوف العثمانيين وراء تغذية المشاعر الاسلامية في مصر والهند وأنحاء اخرى من إمبراطوريتهم. وقد مهّد تضاؤل التهديد الروسي الطريق نحو التفاهم الأنجلو-روسي في عام 1907، وهو ما مثّل ثورة ديبلوماسية. ورسم هذا عمليا نهايةً للتعاون بين لندن واسطنبول، على الرغم من أن أيا من الطرفين لم يعلن “موته” الرسمي. غير أنهما استمرا في لعب دور الاصدقاء لسبع سنين أخرى، بالرغم من تبنيهما لآراء مختلفة في شؤون عديدة ومواجهتهما للتآكل الحاد بتحالفهما.

أنشأت الجمهورية التركية بعد تأسيسها نظام الحزب الواحد الأوتوقراطي الذي يدور حول عبادة شخصية تتركز في مصطفى كمال أتاتورك. لكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح هذا النظام نقيضا لـ”عالم حر” جديد تقوده الولايات المتحدة. ثم سرعان ما تحولت تركيا إلى نظام متعدد الأحزاب، فأمست “معقل الديمقراطية الغربية في الشرق”. حازت تركيا هذا اللقب عند انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي سنة 1952. وأرسلت لواء عسكريا إلى كوريا، وكان ثالث أكبر الوحدات العسكرية التابعة للأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. وبحكم أنها أصبحت حليفا رسميا للولايات المتحدة، أعلن الرئيس دوايت آيزنهاور أن “ما من شك أن حامي الحضارة الاوربية هو الجيش التركي.”

كلمات آيزنهاور الرفيعة أخفت حقيقة العلاقة الأمريكية التركية. فالرأي العام الأمريكي لم يبدِ سوى قليل من الاهتمام أثناء العقود الأولى من الحرب الباردة، وهو ما ساعد واشنطن على التغاضي عن عيوب الديمقراطية التركية. وفي حقيقة الأمر، نظر صنّاع القرار السياسي إلى الأتراك “كفنلنديين بجبال” كما قدمتهم مجلة التايم للرأي العام الامريكي. هذه الصورة جعلت من تركيا دولة علمانية مسلمة تتطور ديمقراطيا في منطقة مضطربة. أما اعتراف تركيا بإسرائيل سنة 1949 -لتغدو اول دولة ذات أغلبية مسلمة تفعل ذلك- فلم يعمل إلا على تعزيز ذلك التصوّر. وكلما دعمت تركيا المصالح الإقليمية لأمريكا، كانت أمريكا تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك القمع القاسي للحركات اليسارية. فيما سببت الأزمة القبرصية بين تركيا واليونان صداعا في واشنطن بأكثر مما أحدثته الانقلابات التي دبّرها الجيش التركي.

تفادت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان حتى نهاية الحرب الباردة الانتقادات التي أثارتها أساسا مجموعات الضغط السياسية اليونانية والآرمنية تجاه سجل الحقوق الإنسانية في تركيا ومعاملة الاقليات والقصور الذي يشوب ديمقراطيتها. بعد زوال التهديد السوفياتي، أصبحت هذه المشاكل كالشوك الذي يقض مضاجع العلاقات الأمريكية التركية. لقد شعرت أنقرة بالانزعاج والقلق البالغ من الاهتمام الأمريكي بوضع المواطنين الأتراك من أصل كردي والبطريركية الأرثوذكسية اليونانية. وفي الوقت نفسه، تنامى اعتقاد وسط الرأي العام التركي بأن أمريكا تتآمر من أجل تقسيم تركيا خاصة في مناطقها الشرقية وجنوب الشرقية لتكوين دولة كردية في المستقبل، واستغلال البطريركية الأرثوذكسية اليونانية لتصفية حسابات قديمة مع الاسلام قائمة منذ قرون.

ثمة نقطة أخرى تنغّص العلاقات بين البلدين ألا وهي تغيير أمريكا من موقفها تجاه الحركات الاسلامية. فخلال الحرب الباردة رأت واشنطن في الإسلاموية أداة قيّمة للقتال ضد الشيوعية. حتى أنها لم تشجع النموذج العلماني الفرنسي المتشدد في تركيا<sup>[3]</sup> لتحييد المسلمين المتدينين. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت منفتحة أكثر تجاه العلمانية التركية بعد الحرب الباردة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، إلا أن كثيرا من صنّاع قراراتها السياسية أبدوا ترحيبا بالفوز الانتخابي لحزب العدالة والتنمية سنة 2002. وأعربوا عن آمالهم بأن ينشر حزب العدالة والتنمية “إسلاما معتدلا” قادرا على تطوير الديمقراطية. ولا حاجة لأن نذكر أن ما تمنّوه لم يصل إلى مستوى هذه التوقعات.

أخذت أمريكا تصل إلى حالة الندم على دعم حزب العدالة والتنمية وانتقاداتها السابقة للعلمانية التركية. وأصبحت تشعر بإحباطٍ متنامٍ من رجب طيب أردوغان، قائد الحزب، وذلك لخطاباته القوية المضادة للغرب. إذ أن أردوغان لم يكتفِ بالإشارة للاتحاد الأوروبي على أنه “نادٍ مسيحي”، بل أطلق أيضا ذات مرة نداء إلى الدول الإسلامية “للوحدة وهزيمة خلفاء لورنس العرب.” فنظرت واشنطن بارتياب إلى مساعي أردوغان كصوت قيادي في العالم الإسلامي، حيث عزز من فكرة “صِدام الحضارات” وذلك باتهام الغرب بشن حرب صليبية جديدة ضد المسلمين.

إن نفور أمريكا من سلوك أردوغان يذكرنا باشمئزاز بريطانيا من عبد الحميد الثاني، الذي دافع عن حقوق المسلمين كقائد روحي لهم. هبطت هذه التطورات بدرجة تركيا من مكانة المدافع عن الحضارة والديمقراطية الغربية إلى مرتبة “الآخر” الذي يمثل الإسلام والتسلّط. وفي المقابل، تنامي شعور للأتراك بان أمريكا ما هي إلا ذئب في ثياب حمل وديع: قوة عظمى تتآمر بصمت لتقسيم تركيا.

تظهر أطراف الحلفين الأنجلو-عثماني والأمريكي التركي كيفية الإمكانية في أن تصبح دولتان متباعدتان جغرافيا غريمين إقليميين. فيكمن أحد الأسباب الأصلية في تعاون العثمانيين مع البريطانيين في بعد لندن النسبي. ومع أن رجال الدولة العثمانيين فطنوا إلى أن بريطانيا ستتقلّب وتتلوّن، إلا أنهم اعترفوا بمصالح محدودة للحكومة البريطانية في الشرق الأوسط. فقد فاوضوا على صفقة مشتركة مفادها احترام بريطانيا للمصالح العثمانية في سياساتها الإقليمية مقابل شراكة سياسية واستراتيجية. لكن كما تبيّن لاحقا، لم يكن لبريطانيا رغبة بالقيام بذلك. ورفضت كذلك منح العثمانيين حرية مطلقة في سياساتهم المحلية.

أقدمت بريطانيا مرارا على التفاوض مع قوى اقليمية لها مشاعر معادية للعثمانيين ومجموعات محلية ترفض السيطرة المركزية العثمانية. فعلى سبيل المثال، لم تساند بريطانيا الباب العالي ضد التوسع اليوناني. ووجد القادة العثمانيون في بعض التحركات البريطانية كمنح الجزر الأيونية لليونانيين سنة 1864 على أنه عمل في غاية العدائية. كما أن العملاء البريطانيين قدموا دعما لقادة الطوائف العثمانية المحرومة من التصويت. وكذلك وقفت بجانب القادة المطالبين بالاستقلال الذاتي أو الانفصال في صربيا وفلاشيا ومولدافيا .أيضا أشارت بريطانيا بوقاحة إلى الساسة العثمانيين بدعم امتيازات الطوائف غير المسلمة والحكم الذاتي حتى تحافظ على سيطرتها على تلك الطوائف. لم يكن مفاجئا أن العثمانيين لم يتلقوا هذه النصيحة بتقدير أو ترحاب.

جعلت خيبة الأمل تجاه بريطانيا بعد الأزمة الشرقية الكبرى في فترة 75-1878 الساسة العثمانيين يتخلون عن “الإنجليزي الغدّار”<sup>[4]</sup> إثر التسوية التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين 1878. وهكذا قوبلت طلبات بريطانيا بالقيام بإصلاحات في مقدونيا وما أطلق عليها “المقاطعات الست” التي يقطنها الآرمن بآذان صماء. اقترحت بريطانيا سنة 1895 تسيير حملة بحرية مشتركة مع القوى العظمى لإجبار الباب العالي بتطبيق أحكام برنامج اصلاحات آرمينية. من حسن حظ العثمانيين، لم يتجسد هذا المسعى على أرض الواقع. لكن عند فشل اتفاقية ميرتزوغ المتحفظة بين النمسا وروسيا سنة 1903 بالخروج بنتائج ملموسة، سارعت بريطانيا لتبني زمام المسألة المقدونية، وهو ما زاد من إرباك العثمانيين وتحيرهم. هنا فقد عبد الحميد الثاني الثقة بالبريطانيين.

أخذت العلاقات الأنجلو-عثمانية بالتدهور المتزايد بدءا من سنة 1882 بعد أن أصبحت بريطانيا “جارة” للعثمانيين. وعلى خلاف القوى الاقليمية الأخرى في الشرق الأوسط، كان لبريطانيا تصور شديد الاختلاف لمستقبل المنطقة. فقد أطلقت هذه الرؤية شرارة نزاعات حدودية كما في أزمة طابا على الحدود بين مصر البريطانية وسورية العثمانية. وأيضا قامت بريطانيا بعقد صفقات ووعود حماية مع القادة المحليين في الجزيرة العربية كشيوخ الكويت والبحرين وقطر. فما كان من أسطنبول إلا أن احتجت على هذه الخطوات وجادلت بأن هؤلاء القادة المحليين غير مخولين بالتفاوض مع دول أجنبية أو توقيع معاهدات معهم بحكم أنهم رعايا عثمانيين، إلا أن بريطانيا تجاهلت احتجاجات العثمانيين تجاهلا تاما. لقد أفضت هذه التدخلات إلى نشوء خصومة مريرة وجعلت من التعاون بين الطرفين أمرا مستحيلا في أوقات مبكرة.

لقد تمتعت الولايات المتحدة بسمعة رفيعة في الشرق الأوسط قبيل سنة 1945. وقد اكتسبت سمعتها نظرا لبعدها الجغرافي ومن صورتها كقوة مناهضة للإمبريالية ومن دعمها المشاركة الديمقراطية في المناطق التي تقع تحت هيمنتها كالفلبين. وفضّل كثير من المثقفين المحليين انتدابا أمريكيا في تركيا بعد عام 1918، وأيّدوا إجراء ترتيبات مماثلة في أجزاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية، كسوريا.

عندما وجدت تركيا نفسها في مواجهة تهديد سوفييتي محدق بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن لها خيار آخر سوى التعاون مع الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة ذات القوة الكافية للدفاع عنها. تصوّر كثير من صنّاع القرار السياسي الأتراك أن المسافة الجغرافية لأميركا وتورّطها الهامشي في صراعات المنطقة السابقة سيسهم بإقامة شراكة بنّاءة معها. كما أنهم تطلعوا إلى أن تنظر واشنطن إلى الشرق الأوسط بعيون تركية وأن تمنحهم دعمها اللامحدود. وتوقعوا كذلك أن تسمح الولايات المتحدة لتركيا بسحق أي مصدر تهديد محلي من أجل الدفاع عن الوحدة الأقليمية لـ”معقل الديمقراطية الغربية في الشرق.”

يقرّ جميع المطلعين والمهتمين أن أمريكا القرن العشرين وبريطانيا القرن التاسع عشر غير قابلتين لأن يتبادلا أدوارهما أو يحلا مكان بعضهما بعضا. لكنهما حققتا أهداف سياساتهما الخارجية كقوتين عظميين بطرق متشابهة. فقد أدركت واشنطن، على غرار لندن، مخاوف أنقرة وعملت على طمأنتها بقدر ما لم تتسبب أية إجراءات تركية بإيقاع الضرر بالمصالح الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة، مثلها مثل بريطانيا، لم تصُغ سياساتها الأقليمية بتوافق تام مع المصالح التركية.

الرئيسان رتشارد نيكسون (يمينا) برفقة ليندون جونسون

لقد صدم الرئيس ليندون جونسون صنّاع القرار السياسي التركي عندما أرسل لهم رسالة في يونيو/حزيران 1964 أعرب فيها بجلاء تام أن التدخل التركي في قبرص محظور بناء على شروط معاهدة الضمان لسنة 1960. وقد كتب جونسون بصدد الإجراء العسكري التركي قائلا “إن الولايات المتحدة لا تستطيع الموافقة على استخدام أية معدات عسكرية زودتها الولايات المتحدة.” أدّت “رسالة جونسون” إلى إحداث هزّة عميقة في ثقة أنقرة وترتب عليها ضربة قاصمة تجاه قابليتها لإتباع النصائح الأمريكية، إذ ظهرت تلك الرسالة بعد عامين فقط من إجراء صفقة مقايضة سرية بسحب صواريخ “جوبيتر” من تركيا مقابل إزالة الصواريخ النووية من كوبا. وعلى الرغم من نجاح جونسون بمنع التدخل التركي في قبرص في اللحظة الأخيرة، إلا أن الرئيس رتشارد نيكسون فشل في القيام بالشيء ذاته سنة 1974.

برهنت مسألة التدخل التركي في قبرص على وقوع تغيّر طرأ في علاقة تركيا مع الولايات المتحدة. حيث اختارت أنقرة اللجوء لإجراء عسكري، رغما عن تحذيرات نيكسون من حظر عسكري. ومع أن واشنطن مازالت تفرض حظرا، استمر التحالف الأمريكي-التركي. ولا يكاد السياسيون الأتراك يتقبلون فكرة ترك منظمة حلف شمال الأطلسي، إذ إن الإقدام على إجراء كهذا قد يضعف من القدرات العسكرية لتركيا إلى حد كبير. كما لن يجازف كثير من صناع القرار السياسي الأمريكي بفقدان تركيا. ولقد تبيّن لأنقرة أن تحالفها مع الولايات المتحدة لا يضمن لها حرية غير مقيدة بإدارة شؤونها الأقليمية. في حين أدركت واشنطن كذلك أن توفير مظلة أمنية لن يضمن إبقاء تركيا تحت سيطرتها.

عمل التهديد السوفييتي في الواقع على تماسك التحالف المضطرب بين قوةٍ أقليمية وقوةٍ أخرى عالمية. أما بعد الحرب الباردة، أمست إدارة هذا التعاون تتسم بصعوبة أكبر نظرا لتنامي انعدام الثقة. لقد خلق الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 موقفا شبيها بالتغلغل البريطاني في الشرق الأوسط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. حيث أصبحت الولايات المتحدة قوة أقليمية مناوئة تهدد مصالح تركيا الحيوية ووحدة أراضيها. فقد رفض مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) اقتراحا بمنح قواعد للقوات الأمريكية أثناء غزوهم للعراق. ولم ينبع هذا الرفض من شعور عميق بمعاداة الأمريكان، بل جاء كرد فعل على اعتقاد راسخ بأن لواشنطن دوافع مبيّتة. على ذات المنوال، أضحت تركيا تشعر بتوجس شديد من الصلات الأمريكية مع الممثلين الأكراد المحليين في العراق وسوريا. لقد غذّت هذه الروابط التصور السائد من أن الولايات المتحدة تريد رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط. ولا خريطة تعمل على التعارض المباشر مع مصالح تركيا أكثر من خريطة أمريكية، ولا تضاهيها بإثارة هذا التناقض حتى الخريطة الروسية.

إن احتمالات الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا تزايدت بقدر هائل، ومرد ذلك أنهما تحولا إلى خصمين أقليميين. فإثر نموها كقوة صاعدة، بدأت تركيا بتكوين رؤية جديدة للشرق الأوسط لا تنسجم كلّيًا مع رؤية واشنطن. وبينما اتهمت الأخيرة تركيا بممارسة سياسات “عثمانية جديدة” ذات طموح مفرط، أخذت واشنطن تنظر لتركيا كطرف لا يوثق به ويعمل على تهديد القوى الأقليمية الأخرى.

ينتج بصورة عامة عن الشراكة ثنائية الأطراف بين قوة عالمية وأخرى إقليمية عدم توازن وندرة في المعاملة بالمثل. فالأولى تؤثر عميقا، بل وتتدخل أيضا، في السياسات الداخلية للثانية. فعلى سبيل المثال، بينما كان بمقدور البريطانيين التأثير في السياسة العثمانية، اضطر صناع القرار السياسي في إسطنبول، الذين أصابهم العجز عن اتخاذ ردود أفعال، إلى العمل مع أولئك البريطانيين الفائزين بالانتخابات.

ستراتفورد كانينغ

أوجدت الشراكة الأنجلو-عثمانية كتلة موالية لبريطانيا ضمن الجهاز البيروقراطي المدني والعسكري العثماني. ومنح انضمام البيروقراطيين وكبار القوم لهذه الكتلة سبلا للصعود إلى الأعلى. وسرعان ما اختارت الحكومة البريطانية نظراءها العثمانيين. وأثناء ذروة التعاون الأنجلو-عثماني، أصبح بمقدور السفير البريطاني السير ستراتفورد كانينغ، الذي لقبه الجمهور العثماني بـ”السلطان الصغير”، أن يعيّن من يريد منصب الصدر الأعظم أو يعزله. لقد اكتسبت السفارة البريطانية سلطة نافذة في السياسات العثمانية الداخلية إلى درجة أن مترجميهم أصبحوا يناقشون مسائل حساسة مع الوزراء العثمانيين، بل وتجرأوا بنقل رسائل إلى السلطان مباشرةً.

لم تؤدِ مع مرور الوقت هذه المستويات من التورط البريطاني في السياسات العثمانية إلى تقوية التعاون الثنائي. بل نجم عن رغبة بريطانيا بالعمل مع الإمعات في إسطنبول ظهور إحتجاجات حتى ما بين البيروقراطيين الذين أيدوا إقامة علاقات ودية مع لندن مع الرغبة بالعمل المستقل وعلى قدم المساواة. وعند صعود السلطان عبد الحميد الثاني للسلطة، عمد إلى إهمال رجال الدولة الذين كوّنوا ولاءات مزدوجة، وأصدر توجيهات للصحافة العثمانية بتسليط اللوم والتوبيخ على السياسات البريطانية. أما البريطانيون، الذين أصبحوا معتادين حينئذ على العمل مع أصدقائهم الذين ينتقونهم بأنفسهم، فقد زادوا من دعمهم للبيروقراطيين ذوي الميول البريطانية.

أثناء تسعينيات القرن التاسع عشر، استضاف السفراء البريطانيون كبار القادة العسكريين ووزراء حكومة سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى ممن كان لهم تصورات بتأسيس “نظام حكومي أكثر ليبرالية” في اسطنبول. طلب هؤلاء الأشخاص مساعدةً بريطانيةً من خلال تنسيق مبادرات هدّامة ضد النظام. بل وصل بهم الأمر إلى اقتراح “في حال خلع السلطان، يجب أن ينصب اهتمام السفير البريطاني على وجوب اختيار فتى قاصر ليخلفه.”

توماس ساندرسون

فاتح البيروقراطيون العثمانيون الليبراليون سنة 1902 وزارة الخارجية البريطانية وطلبوا منها تقديم دعم لمحاولة انقلابية. فقدم السير توماس ساندرسون، السكرتير الدائم، وعدا يلفّه الغموض بتوفير غطاء بحري عسكري. عزّز هذا الحدث الشواهد على التعهد البريطاني السافر بتغيير النظام في دولة صديقة. واصل البريطانيون في سنة 1908، وحتى بعد “ثورة تركيا الفتاة” التي إعادت العمل بدستور 1876، التدخل في الشؤون العثمانية، حيث اتهم القادة الجدد في اسطنبول بريطانيا بالتحريض على إثارة انتفاضات وثورات مضادة. وعلى الرغم من أن اسطنبول لم تتمتع بموقف يسمح لها برد فعل، إلا أن أنصار التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية العثمانية تسببوا بإحداث ضرر بالغ بالشراكة الأنجلو-عثمانية.

فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية التركية، فتجدر الإشارة إلى أن جميع الأحزاب السياسية التركية الهامة بالإضافة إلى الجهاز البيروقراطي العسكري والمدني قد أيدوا انضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي. كما أن طيفا واسعا من المجموعات والتنظيمات، بما فيها الدينية، أصبحوا موالين للأمريكان، باستثناء المثقفين اليساريين الذين عانوا من القمع مدة طويلة. لم يضطر الأمريكيون، لفترة مؤقتة، حتى لأن ينحازوا إلى جانب أحد الأطراف في الشؤون التركية الداخلية.

لقد تبدّل الحال إثر اكتساب الحركات اليسارية والمناهضة لأمريكا زخما كبيرا بعد المظاهرات المعارضة لحرب فييتنام سنة 1968. وفيما لم يرحب أي حزب تركي سياسي فعليًا بفكرة تغيير الولاء (لأمريكا)، لم يعد المنتقدون يغلقون أفواههم كما في الماضي. لقد خشي السياسيون الأمريكيون من احتمال العمل مع مجموعات تنتقد السياسات الأمريكية، فبدأت الولايات المتحدة نتيجة لذلك تميّز الأصدقاء من الأعداء في تركيا. فمثلا، ساد اعتقاد قوي في تركيا خلال فترة السبعينيات من أن واشنطن تفضّل المحافظين اليمينيين على المنظمات اليسارية التي روّجت لإقامة علاقات وطيدة مع دول عدم الانحياز. وعلى ذات المسار، جزم كثيرون بوجود موافقة ضمنية أمريكية على انقلاب 1980 العسكري. وسرت في العقد المنصرم شائعات متنامية تزعم أن الولايات المتحدة ظلت تدعم فصيلا مواليا لحلف شمال الأطلسي ضمن الجيش التركي سعيا لتضييق الخناق على من يطلَق عليهم “الأوروآسيويين”، الذين نادوا بالوفاق مع روسيا وإيران.

فتح الله غولن

زادت الولايات المتحدة من كيل سهام النقد إلى حزب العدالة والتنمية لاسيما بعد عام 2010، فيما كانا في البداية يعيشان فترة شهر عسل بينهما. وأخذ الدبلوماسيون الأمريكان يقومون بدور حزب المعارضة في تركيا، وسلط المتحدثون الرسميون لوزارتي الخارجية والدفاع النقد الصريح للسياسات التي تبنّاها حزب العدالة والتنمية. في حين اتهم السياسيون الأتراك، وكذلك الرئيس، واشنطن بالتدخل في الشؤون التركية من خلال إعانة المعارضة والانفصاليين الأكراد. فيما أدى الدعم الأمريكي لأكراد سوريا في المعركة ضد ما يطلق عليه تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى تفاقم التأزيم مع تركيا التي تخشى من هذا الدعم الذي قد يتسبب بصراع داخلي. علاوة على ذلك، انتقدت واشنطن بشدة سياسة أنقرة حيال سوريا، حيث نظرت إدارة أوباما إلى الدعم التركي لبعض الجماعات السنية على أنه مد ليد العون للأصولية الإسلامية المناهضة للغرب. زعمت تركيا في المقابل أن الولايات المتحدة قد دعمت علانيةً حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو حزب سياسي كردي في شمال سوريا وتعدّه تركيا ضمن الجماعات التي لا تقل خطورة عن تنظيم الدولة الإسلامية. بلغت العلاقات الأمريكية التركية نقطة الغليان عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز (2016)، حيث اتهم صنّاع القرار السياسي في أنقرة، بما فيهم الرئيس أردوغان، الولايات المتحدة بمساعدة المتمردين وإيواء فتح الله غولن، رجل دين الإسلامي المغترب الذي يُشتبه في أنه العقل المدبر لذلك التحرك.

بينما يصعب التعليق على مدى التورط الأمريكي ودرجة تداخله بالشؤون التركية، إلا إن التدخّل الأمريكي المزعوم قد فاقم من الصدع المتزايد في شراكتهما.

إن التحالف الأمريكي التركي يتشابه في معطياته وملامحه مع اختلال العلاقات الأنجلو-عثمانية بعد سنة 1907. غير أن هذه المقارنة تكشف أيضا عن وجود فرص سانحة لإنقاذ هذه الشراكة. فهل سيكون بمقدور الطرفين حل خلافاتهما وإحياء تحالفهما؟ وهل ستتخلى الولايات المتحدة عن تركيا وتعمل مع أطراف أخرى في المنطقة بدلا منها؟ وهل سترتد تركيا على ولائها لتبحث عن تحالف في مكان آخر؟

الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت (وسط الصورة)

وولي العهد السعودي آنذاك سعود بن عبد العزيز (يسارا)

أما فيما يتعلق بالسؤال الأول، فقد طفق المبعوثون البريطانيون والعثمانيون بوضع مسودة تسوية لحل تصوراتهما المتعارضة تجاه الشرق الأوسط في سنة 1913 و1914. وبدا أن الإتفاقية الإنجليزية التركية التي أُبرمت في يونيو/حزيران 1914 وصادق عليها السلطان العثماني قد عالجت جميع النزاعات القائمة التي تتراوح بين منطقة النفوذ البريطانية في شبه الجزيرة العربية، والأقاليم ذات الحكم الذاتي مثل الكويت، ثم حالة القائد المتمرد عبد العزيز بن سعود، ملك المملكة العربية السعودية مستقبلا. بيد أن هذه التسوية لم تمنع صنّاع القرار السياسي العثماني من عقد تحالف مع ألمانيا بعد شهرين من ذلك، وقبيل الحرب العالمية الأولى مباشرة. لذلك، مع أن الولايات المتحدة وتركيا قد يحلان خلافاتهما الحالية، إلا تحالفهما قد يتعرض لإنهيار وسط أية أزمة عالمية كبرى.

الخطوة التالية، هل ستجعل الولايات المتحدة بلدا آخر غير تركيا (أو إسرائيل) يشغل كبؤرة مركزية لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ لقد نزع اللورد ساليزبوري سنة 1896 وبعد 14 عاما من احتلال بريطانيا لمصر، من أولوية الوضع القائم آنذاك لصالح جعل مصر مركز السياسة البريطانية في المنطقة. وقد تفضّل الولايات المتحدة على ذات النحو قوة أقل استقلالا وأكثر انصياعا لتبني عليها مصالحها في المنطقة. فثمة مثال يتمحور باحتمال عملها الوثيق مع الكيان الكردي، لاسيما بعد ازدياد نشاطاتها مع المجموعات الكردية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. إن هذا الأمر يعتمد في النهاية على الشكل الذي سيصبح عليه الشرق الأوسط بعد انقضاء أوزار الأزمات المتعددة والجارية في المنطقة. ومهما يكن، إذا تواصل الصراع في سوريا إلى أجل غير محدود فثمة مخاطرة كذلك بأن تتباعد الولايات المتحدة وتركيا وينفصلان تدريجيا، لاسيما إذا دعم البلدان كيانات مختلفة أشبه بالدول في الصراع.

اللورد بالميرستون

لقد عقد القادة العثمانيون ومؤسسو تركيا الحديثة عدة تحالفات مع القادة الروس. وقد أقدموا على ذلك لإصابتهم باليأس بعد أن قلبت عليهم القوى الدولية الليبرالية ظهر المجن. فعلى سبيل المثال لا الحصر، وقعت الإمبراطوريتان العثمانية والروسية معاهدة (خنكار أسكله سي) سنة 1833 بعد أن صوّتت الحكومة البريطانية ضد إرسال سلاح البحرية الملكي لتقديم العون للعثمانيين أثناء حربهم مع والي مصر المتمرد محمد علي باشا. شدّد لاحقا اللورد بالميرستون، وزير الشؤون الخارجية آنذاك، فذكر أنه ” ما من حكومة بريطانية حكمت في أي فترة من تاريخ إنجلترا ارتكبت قط مثل هذا الخطأ الفادح بما يخص الشؤون الخارجية.” أما السلطان العثماني، الذي علّق قائلا “للغريق أن يتعلق بثعبان”، فقد تقرّب من سان بطرسبيرغ واليأس يحيط به. وفي موقف مشابه، عقد مؤسسو تركيا الحديثة “معاهدة الأخوة” (معاهدة موسكو) مع روسيا البلشفية عندما أعان البريطانيون اليونانيين لشن حرب بالوكالة ضد القوميين الأتراك سنة 1921.

إن الدرس الذي تستنتجه الولايات المتحدة جلي وواضح: ما لم تشعر تركيا بموقف اليائس، فلن تتحالف مع قوى غير غربية، بما فيها روسيا. يشعر حاليا بعض السياسيين الأتراك باليأس ولجأوا إلى الميل لروسيا وإيران والصين. وقد أعرب إردوغان علنا عن الاهتمام بالانتقال من عضو “شريك حوار” في منظمة شانغهاي للتعاون إلى مقعد كامل العضوية. لكن حتى لو بدلت تركيا ولاءاتها فلن يدوم ذلك طويلا، ما لم يهجرها حلفاؤها التقليديون دائما، وهذا من غير المرجح إلى حد بعيد.

أصبح التحالف الأمريكي التركي، الذي تشكل أصلا بسبب التهديد الخارجي المشترك، مصابا بالهشاشة والضعف إلى أبعد الحدود منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. فقد انتقد البلدان بعضهما بعضا عوضا عن تنحية اختلافاتهما جانبا. وما يزيد من تعكير صفو علاقتهما أنهما يضمران انعدام ثقة متبادل، وهو ما يشوّه من تصوراتهما لبعضهما بعضا. وبينما يصعب توقع مستقبل التحالف الأمريكي التركي، فإن هذا الحلف عانى معاناة شديدة من إنهاك ووهن قد اعتراه ويحتاج إلى عملية تجديد مكثف. وسيتطلب إنعاش العلاقة استثمارا وتنازلات من الطرفين معا.[/frame]

—————————————

[1] نقلا عن ترجمة لمركز الشرق العربي لمقال بعنوان “سوريا: أسلحة نوفمبر”

[2] “États Désunis de Turquie”

[3] laïcité

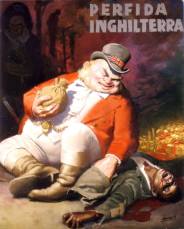

[4]Perfidious Albion كترجمة لعبارة

). سأعدلها إن شاء الله، شكرا لدقة ملاحظتك.

). سأعدلها إن شاء الله، شكرا لدقة ملاحظتك.

تعليق